株式会社地下室では地下室のプロ集団が地震・火災に強い戸建地下室付省エネ住宅を提案します! |

|

|

|

|

|

|

|

地震に自信。これも地下室があればこそ。 地震に自信。これも地下室があればこそ。

|

地下室付き住宅は地震や災害にも安心 |

|

|

DeMesh工法で造る地下室は高品質の鉄筋コンクリート製だから、強靭で長寿命。

さらに自然の緩衝材である地盤が周囲を取り巻いているから、地震の揺れが軽減されて地下室に伝わり、地下室付き住宅は地震に強い家になります。

また、地上階も鉄筋コンクリートで造れば建物全体が強靭になるうえ、火災にも強い家ができます。

地震や災害にも強く長寿命。まさに防災シェルターともいえる環境が居住空間をより安全な生活へ変えてくれるでしょう。 |

|

|

|

|

阪神大震災では、地下室付住宅は無傷 阪神大震災では、地下室付住宅は無傷

|

地下室は丈夫な深い基礎と同じ

建物は地表より高くなるほど地震の影響を受けやすく、地下深くなるほど影響を受けにくくなる傾向があります。地下室が受ける影響は地上部分のわずか1/2〜1/3程度と考えられています。通常の建物は布基礎やべた基礎を設け、地表付近の浅い地盤で支えられています。地下室付きの住宅は、地盤の深い位置で支えられるため、建物全体がいっそう安定するのです。阪神大震災では、地下室付住宅はほとんど無傷であったと言う報告もあります。

|

|

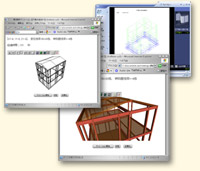

木造2階建て住宅と地下室付木造2階建て住宅の地震時の揺れを

シミュレーションしてみました! |

関東ローム層の地盤上にベタ基礎で建築した木造軸組み工法2階建て住宅と、同じ地盤内に建築したDeMesh工法によるRC造地下室付木造軸組み工法2階建て住宅とを比較解析しました。 関東ローム層の地盤上にベタ基礎で建築した木造軸組み工法2階建て住宅と、同じ地盤内に建築したDeMesh工法によるRC造地下室付木造軸組み工法2階建て住宅とを比較解析しました。

コンピューターで3次元モデル化し、実際に観測されたエル・セントロNS地震波形※1を3次元構造解析ソフト※2に入力し振動解析しました。

。

詳しくはこちら>>

|

|

| |

|

| |

|

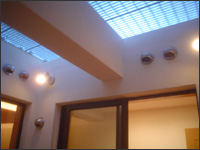

災害に強い住宅「実験住宅2005:大久保二丁目の住宅」プロジェクトに参画

実はもっとも頑丈な家を作るには地下室を作る事が一番の近道。阪神大震災でも地下室付住宅はほとんど無傷でした。地上階も鉄筋コンクリートで造れば、地震にも火災にも、より強い家ができます。

早稲田大学理工学部建築学科渡辺仁史研究室が主幹するプロジェクトでは、多くの木造住宅が狭隘道路に囲まれていて、火災・地震などの災害に最も弱いと考えられる新宿区大久保に、地上階地下階共にDeMesh工法による地下1階地上2階のRC住宅を建築しました。これまでの住宅建築技術の常識を覆すべく、構造のみならず施工方法、設備機器、省エネ、バリアフリー、住まい方まで40項目以上の実験的試みを実施して現在もプロジェクトが進行中です。 |

|

;  |

|

|

|

|

|

|

|

台風に伴う大雨にも独自技術でより安全に! 台風に伴う大雨にも独自技術でより安全に!

|

地下室専門建築会社だからできる水害に対する配慮

|

大雨や洪水で建物周囲の地表より上に異常出水した場合には、ドライエリアの壁の地表突出高が非常に重要な役割を果たします。もし、ドライエリアの壁をひとたび越えて内部に水が流れ込みだすと、通常は三方向から水が流入するため、手の施しようがなくなります。弊社では、そのような水害の恐れのある地域で地下室を建設する場合には、過去の水浸高などを調べ、ドライエリア壁の突出高を適正に設計するか、場合によってはドライエリアの設置を断念していただくようなアドバイスもしています。

地下室建築経験の少ない業者や建築家ではできない、地下室専門建築会社だからこそできる配慮です。 |

ドライエリア防犯対策にも

独自開発のグレーチング蓋で安心

|

ドライエリアは、開放された竪穴と同じで、地表からは転落の危険もあります。そこで、人や物の落下防止と泥棒などの防犯対策をも兼ねるグレーチング蓋(亜鉛メッキ鋼鉄製)の設置がお薦めです。避難経路としての機能を維持するため、女性でも容易に開閉できる鍵穴付出入り口が独自設計で盛り込まれます。人もその上を歩けるため、建物周囲の土地を有効に活用できるメリットもあります。 ドライエリアは、開放された竪穴と同じで、地表からは転落の危険もあります。そこで、人や物の落下防止と泥棒などの防犯対策をも兼ねるグレーチング蓋(亜鉛メッキ鋼鉄製)の設置がお薦めです。避難経路としての機能を維持するため、女性でも容易に開閉できる鍵穴付出入り口が独自設計で盛り込まれます。人もその上を歩けるため、建物周囲の土地を有効に活用できるメリットもあります。

グレーチング蓋の強度を上げて、ドライエリアの上を駐車スペースとして活用する例も増えています。

|

地下室専用に独自開発した警報装置付雨水排水システムが

ポンプの故障や危険を知らせます。

|

ドライエリア雨水自動排水システムは、屋内に設置した制御盤によりドライエリアの雨水ピット内に溜まった水の水位を、3つのフロートで感知し、自動的に屋外に排出させるものです。通常は2台のポンプが交互に単独で作動します。

また、1台が故障しても他の1台が作動して、一般的な降雨であれば、十分な排水能力を保持するようになっています。

また、1台が故障しても他の1台が作動して、一般的な降雨であれば、十分な排水能力を保持するようになっています。

|

-

高感度の漏電ブレーカー(感度電流10mA)を使用しているので、

ポンプ等の故障の症状(漏電過電流)が軽いうちに検出できます。

-

ピット内が満水になった場合は、2台のポンプが同時運転し、

危険を知らせる警報ブザーが鳴ります。

-

停電時には内蔵バッテリーにより警報ブザーが鳴り、

当システムが機能しなくなったことを知らせます。

-

警報ブザーは家の中の聞こえやすい場所に設置することができ、

故障等の間は継続して鳴ります。

-

停電時には内蔵バッテリーにより警報ブザーが鳴り、

当システムが機能しなくなったことを知らせます。

-

制御盤内のスイッチ操作により、システムの自主点検や故障箇所の

チェックを容易に行うことができます。

|

ポンプの排水能力

関東地区では数年前まで、時間最大降雨量が90mmを超えることはほとんどありませんでした。しかしながら、地球規模の異常気象により、近年は100mmを越えることが珍しくなくなってしまいました。2005年9月4日の台風14号の影響による大雨は、関東の特に都市部で記録的豪雨をもたらし、床上・床下浸水が続出しました。杉並区下井草では1時間当たり112mm、三鷹市で105mmが観測されました。

このデータを元に、内奥行き1.2m、内幅3.8mのドライエリアの場合を考えて、雨水排水ポンプの能力検証してみます。

弊社で標準として用いているテラル社製の小型水中ポンプ;32PL-5.15Sの揚水能力は、揚程(水を揚げる高さ)が3.3mのとき、0.1m3

/minの吐き出し能力があるので、これ1台で1時間に吐き出せる水量Voutは6.0

m3/hrとになります。

従って、もし、これまで記録された最大降雨量と同じ雨(一時間当り1.98m3流入)が降っても、弊社設置のポンプなら1台で流入量の3倍の水量を吐き出す能力があることになります。なお、弊社の雨水自動排水システムでは、1台のポンプでは十分な揚水ができない状態になると、2台目が自動的に作動し(その場合はブサーがなって緊急状態であることを知らせます)2台同時に吐き出す仕組みになっているので、約6倍の吐き出し能力が期待できることになります。 |

ドライエリアを設置する場合の注意点

|

地下室にドライエリアを設けると、地上階と同じように太陽の光を享受できかつ外気導入も容易にできるため、実質的にもイメージ的にも開放的な空間としての演出ができます。また、いざという時の避難経路としてもとても有効です。

このようにメリットの多いドライエリアですが、3つだけ注意点があります。 |

-

直接降り注ぐあるいは建物壁を伝って流入する雨水を人工的な手段で外部に排水してやらなければならないこと。

→(様々の故障ケースに対応でき、漏電や停電などの危険時を警報できる排水ポンプシステムを開発)

-

大雨で建物周囲の地表より上に異常出水し、ドライエリアの壁を越えて内部に水が流れ込んだ場合には、対処のしようがないこと。

→(地域の地盤状況に配慮した設計)

-

避難経路として有効な反面、ひとたびドライエリア内に侵入してしまうと周囲から内部の様子が見えなくなるために、泥棒などの侵入経路として使われる可能性があること。

→(脱出時には開閉が容易で、外部からは開け難いグレーチング蓋を開発)

|

私たちは、これらの弱点を克服するために、独自の開発を行いました。

|

|

|

|

|

株式会社 地下室

〒151-0073

東京都渋谷区笹塚3-22-2中根ビル2F

TEL:03-5308-5205 FAX:03-5308-5206

|

ドライエリアは、開放された竪穴と同じで、地表からは転落の危険もあります。そこで、人や物の落下防止と泥棒などの防犯対策をも兼ねるグレーチング蓋(亜鉛メッキ鋼鉄製)の設置がお薦めです。避難経路としての機能を維持するため、女性でも容易に開閉できる鍵穴付出入り口が独自設計で盛り込まれます。人もその上を歩けるため、建物周囲の土地を有効に活用できるメリットもあります。

ドライエリアは、開放された竪穴と同じで、地表からは転落の危険もあります。そこで、人や物の落下防止と泥棒などの防犯対策をも兼ねるグレーチング蓋(亜鉛メッキ鋼鉄製)の設置がお薦めです。避難経路としての機能を維持するため、女性でも容易に開閉できる鍵穴付出入り口が独自設計で盛り込まれます。人もその上を歩けるため、建物周囲の土地を有効に活用できるメリットもあります。

また、1台が故障しても他の1台が作動して、一般的な降雨であれば、十分な排水能力を保持するようになっています。

また、1台が故障しても他の1台が作動して、一般的な降雨であれば、十分な排水能力を保持するようになっています。